江西铅山:失落的古镇与留存的饮食

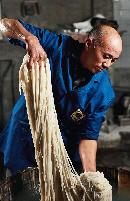

晓明的一天,其实从早上四五点钟就开始了。当我们顶着漫天的星斗,终于循着电磨声发现夏小英时,她正在把一瓢一瓢泡好的籼米导进磨斗,轰鸣中已经磨好了第一桶淡黄色的米浆。制作米浆,放碱是最重要的环节。最好的是生物碱,取之于大田中,将稻草或秸秆烧成灰后,用一块白面包好,放在清水里浸泡几个小时,那清水就变成黄澄澄的碱水了。然后将籼米洗净后浸泡在碱水中两三个小时,就可以磨成米浆。硕大的灶台正在用小火慢慢加热。锅里刷上一层油后,倒进去整桶米浆,再加上两把粗盐,余下的体力活就交给了刚刚起床的陈晓明。把米浆变成面团,是做粿胚最重要的工序。陈晓明一直在灶台两头忙活。巨大的木勺要不停地在锅里搅拌,火也要一点点加,一旦掌握不好火候,整锅米浆都容易糊掉。这个过程叫作“搞粿”。在铅山方言中,“搞粿”也是个习惯用语,意思是“做事拖拉不爽利”。起初还轻松,当米浆渐渐成团后,就变成了极为吃力的“挼粿”工序。我们试着单手拉了一

<<上一页 下一页>>

广州市越秀区图书馆版权所有。

联系电话:020-87673002

本站访问人数: